2025 年 7 月 19 日注定成为中国足球史上值得铭记的夜晚。当北京工人体育场的 62291 名球迷见证上海申花终结 24 年工体不胜魔咒时,600 公里外的沈阳铁西体育场以 39868 人的满座率刷新中甲纪录,而大连梭鱼湾足球场则以 61588 人的上座数据同步点燃渤海湾的热情。这一晚,中超单轮总观赛人数达到 244693 人次,位列历史第三,更创造了 "35 分钟内两次刷新赛季上座纪录" 的奇观 —— 大连英博对山东泰山的 61588 人纪录,在国安与申花的榜首大战中被迅速改写为 62291 人。

工体的疯狂远超预期。这座承载中国足球记忆的圣殿,在 2023 年改造后容量提升至 68000 人,但此前最高上座仅为 54309 人。此次国安俱乐部罕见开放全部客队看台,吸引近 3000 名申花球迷远征,与 59000 余名主队球迷共同构成 "蓝绿交织" 的震撼画面。现场巨型 TIFO"八臂哪吒" 与申花球迷的蓝色海洋形成强烈视觉冲击,连安保人员都感叹 "仿佛回到 2009 年工体最辉煌的时代"。

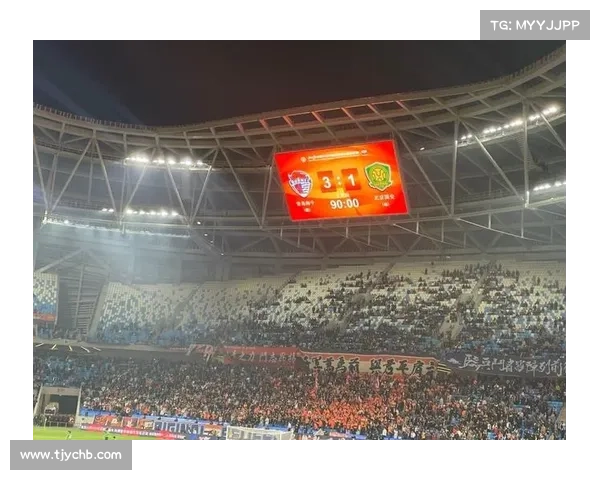

大连梭鱼湾的火爆同样令人惊叹。作为本赛季升班马,大连英博前八轮主场五度突破 6 万人,此次对阵传统豪门山东泰山,更是将专业球场的沉浸式体验发挥到极致 —— 球迷区的呐华体育app官网入口喊声浪通过精准的声学设计形成声浪闭环,赛后 61588 名观众集体高唱队歌的场景,被社交媒体称为 "中国足球的精神图腾"。

当京连球迷沉浸在狂欢中时,武汉三镇与长春亚泰的主场却陷入寒冬。武汉体育中心对阵青岛西海岸的比赛仅吸引 8957 名观众,刷新本赛季中超最低纪录,而长春亚泰对上海海港的 11990 人上座,更暴露出这座东北足球城的悲凉。

武汉的困境远非高温所能解释。本赛季九个主场中,三镇仅三次破万,最低场次仅 7329 人。这座曾创造 "三级跳夺冠" 奇迹的俱乐部,因投资方持续两年的撤资风波,已陷入 "无米之炊" 的境地。训练场草皮斑驳、球员薪资拖欠的传闻,让球迷对这支 "纸面冠军" 彻底失去信心。更讽刺的是,俱乐部为节省成本取消球迷大巴接驳服务,直接导致散客上座率暴跌 40%。

长春亚泰的境遇同样堪忧。作为近十年五次保级的 "升降机",球队本赛季再次深陷降级区,积分榜垫底的现实让球迷热情降至冰点。7 月 18 日对阵海港的比赛因场地冲突提前至 16 时 30 分开球,导致工作日下午的上座率不足正常场次的三分之一。有球迷在社交媒体吐槽:"与其顶着烈日看保级队互啄,不如在家吹空调看回放。"

京连球市的火爆并非偶然。北京国安拥有 30 年职业足球历史,工体北看台的 "绿色狂飙" 球迷组织堪称中国最专业的球迷团体,其季票持有者到场率常年超过 95%。大连则依托 "足球城" 的深厚底蕴,梭鱼湾足球场周边已形成涵盖餐饮、文创、亲子互动的足球主题商业圈,比赛日带动的周边消费达数百万元。

反观落寞球队,武汉三镇与长春亚泰的困境折射出中国足球的结构性矛盾。三镇在 2023 年夺冠后即陷入资金链断裂,俱乐部品牌尚未深入人心便遭遇信任危机;亚泰则因长期保级导致球迷群体老龄化,年轻一代更倾向于选择篮球、电竞等新兴娱乐方式。这种分化在经济层面尤为显著:北京国安单场票房收入超 2000 万元,而武汉三镇主场收入不足百万元,连支付安保费用都捉襟见肘。

专业球场的差距同样致命。工体与梭鱼湾的观众席距离草皮仅 18 米,配备 4K 巨幕和中央空调;而武汉体育中心的观众席距离球场达 35 米,高温天气下看台无遮阳设施,直接导致观赛体验落差。数据显示,本赛季中超六座专业球场的场均上座率(48652 人)是综合体育场(18735 人)的 2.6 倍。

这场球市分化的本质,是足球作为城市文化符号的价值重估。北京、大连通过 "赛事 + 文旅" 模式,将足球嵌入城市发展战略:工体周边正在建设足球博物馆,大连则计划打造 "足球主题旅游线路"。反观武汉、长春,仍停留在 "单纯卖票" 的传统运营模式,缺乏对球迷消费场景的深度挖掘。

联赛管理者需正视这种分化。中足联应建立 "球市扶持基金",对上座率低于 1.5 万人的俱乐部提供专项补贴,用于改善观赛体验和青训建设。同时借鉴英超 "50+1" 政策,要求俱乐部将一定比例的商业收入投入社区足球,培育年轻球迷群体。更关键的是,必须加快俱乐部股改进程 —— 河南队通过二次股改引入新投资方后,上座率提升 37% 的案例证明,多元股权结构是破解生存危机的关键。

当京连球迷的呐喊声与三镇亚泰的嘘声交织,中国足球正站在十字路口。唯有打破 "唯成绩论" 的短视思维,构建 "传统底蕴 + 商业运营 + 社区渗透" 的三维生态,才能避免 "一夜狂欢" 的泡沫,让足球真正回归城市生活的血脉。

以便获取最新的优惠活动以及最新资讯!